La prima settimana di giugno io e mia nonna andavamo alle giostre, giravamo per le bancarelle e guardavamo i fuochi d’artificio. C’era la festa del paese, quella che la gente aspetta tutto l’anno per vestirsi con le camicie nuove e le scarpe che fanno ancora rumore mentre pestano i marciapiedi.

Io abitavo fuori dal centro e ogni anno convincevo mia madre a lasciarmi qualche giorno da mia nonna che stava proprio davanti alla strada che si riempiva di vestiti, palloncini, zucchero filato e mandorle caramellate. Ancora ne sento il sapore zuccherino dei granelli di caramello in bocca. Li compravo di nascosto, con le monete che mi infilava nonna dentro le tasche. Mia madre e mia zia mi dicevano che lo zucchero mi avrebbe distrutto quei bei dentini bianchi e dritti che mi ritrovavo. Io non le ascoltavo e grazie a quelle monete mi facevo la bocca dolce, solo pochi giorni l’anno.

Così, con un pacco di mandorle in una mano e nell’altra quella di mia nonna, stretta forte in mezzo alla folla che si accalcava tra le bancarelle, camminavo ammirando con la testa all’insù quel caleidoscopio di colori che abbelliva la strada lunga e stretta.

Ci fermavamo quando diceva lei. Di solito cercava pentole e padelle che diceva di non trovare negli altri negozi, ma la tappa fissa era la bancarella del cugino Lucio. Non ho mai capito se fosse un soprannome o se fosse sul serio un nostro parente, dato che sul bancone pieno di vestiti, borse e accessori campeggiava la scritta “Cugino Lucio – Grandi occasioni alla moda.” Ogni estate mia nonna lo salutava con l’entusiasmo di rivedere un caro amico che non si incontra da una vita, si abbracciavano e lui si congratulava con me per come stavo crescendo. Ti stai facendo sempre più grande, hai dei capelli lunghissimi, sei quasi più alta di tua nonna. Mia nonna, allora, lo guardava e gli diceva che non era poi così difficile superarla in altezza. Allora lui rideva e la mia fierezza si sgonfiava come un palloncino bucato.

Quell’estate, l’estate del 2005, cugino Lucio ci aveva fermate da lontano mentre passeggiavamo in mezzo alla folla. Ci aveva attirate con un fazzoletto dalla fantasia esotica che sventolava in aria.

Carissime, aveva urlato ad alta voce. E noi ci eravamo fermate senza farcelo ripetere due volte. Nonna trovava sempre qualcosa da comprare e capitava spesso che mi facesse un regalo. Era il nostro magico momento insieme. Avevamo iniziato a frugare tra le montagne di abiti ammonticchiati, facendoci spazio tra quelli appesi in alto che dondolavano e sbattevano sulla mia testa. Mia nonna aveva visto una borsa e la girava e rigirava, la apriva e spulciava dentro le tasche. È di buona qualità? Gli aveva chiesto, mentre io guardavo i vestitini e le minigonne a fiori che erano accatastate nel bancone accanto. Frugavo e speravo che mia nonna mi guardasse e mi dicesse se volevo provarla.

Mentre cugino Lucio contrattava con mia nonna che teneva la borsa in mano, io camminavo in mezzo a quei vestiti sospesi in aria. Spostavo e scostavo come un esploratore nella jungla, mi facevo strada in mezzo alla folla di persone accalcate che cercavano l’occasione del giorno con cui ritornare soddisfatti a casa. Avevo appena spostato dalla mia fronte un capo svolazzante quando mi si era parato davanti un cespuglio di ricci neri.

Era Marco della scuola, quello grande, quello con che camminava insieme al gruppo dei poeti maledetti, come lo avevamo soprannominato io e le mie compagne. Capelli scombinati, camicie sbottonate, libro sempre in mano. Erano quelli che declamavano i versi di Dante o Leopardi ad alta voce in mezzo al cortile della scuola per far colpo sulle ragazze. E con me, Marco, il capo branco, ci era riuscito. Era quel tipo di cotta adolescenziale che non passa facilmente, ti fa rosolare a puntino e poi sei bella che spacciata, per sempre. E per me quel sempre durava dall’inizio della scuola.

Le mie giornate a scuola erano vivaci e colorate da quando avevo scoperto cosa significa prendersi una cotta per un ragazzo più grande. Durante le ricreazioni mangiavo il mio panino di fronte al suo solito posto e speravo che tra un morso e un altro, tra un verso declamato ad alta voce, lui scontrasse il suo sguardo contro il mio. Avevo iniziato a pettinarmi come quelle carine della scuola. Code alte, ciuffo piastrato, ciocche sempre in ordine. Avevo comprato i miei primi trucchi e mi ero sporcata le palpebre chissà quante volte nel tentativo di mettere il mascara. Poi avevo scelto un profumo di fiori e spezie, quello che usava Letizia, forte che si sentiva a chilometri di distanza.

Ma era arrivato maggio e poi gli ultimi giorni di scuola e io mi ero plasmata al resto delle ragazze senza nessun risultato. Mi erano rimasti i capelli cotonati, le magliette scollate che dovevo nascondere in casa per non farle vedere a mia madre e una borsetta piena di trucchi che avevano macchiato il rivestimento interno. Quelli li avevo buttati con tutta la confezione, coperti dal resto della spazzatura di casa. Nessuno doveva accorgersi di niente. Dovevo sembrare la stessa piccola ragazzina di sempre. Quella con i capelli lisci spaghetti, quella che mangia le caramelle di nascosto, quella che colleziona conchiglie e pietre colorate. La bambina che stringe la mano alla nonna e che dorme accanto a lei nel lettone grande, una volta l’anno.

E quel giorno, come un calzino spaiato che non si trovava da mesi, i riccioli neri mi erano piombati davanti la faccia, incorniciati dalle maglie appese che sembravano fantasmi psichedelici. Ero rimasta abbagliata come in un’apparizione e il petto aveva iniziato a farmi male, la pancia a bruciare e le guance a surriscaldarsi. Gli avevo balbettato uno scusami non ti avevo visto timido, io impacciata nel pronunciare poche sillabe di seguito, lui sfacciato nel non rispondermi. Ero così vicina da sentire il sapore di gomma da masticare alla fragola e menta, il profumo di pino silvestre che usava mio padre, lo stesso, identico, che coincidenza, vedi.

Mi aveva guardata in faccia, poi aveva abbassato lo sguardo e mi aveva fissato le scarpe, o forse le sue. Gliel’avevo pestate, avevo lasciato l’impronta delle mie Converse rosse sulle sue Nike air bianche bianche.

Per la prima volta i suoi occhi si erano posati sui miei, penetranti, rapidi, palle incandescenti.

E mentre ci fissavamo, in uno scontro che mi sembrava durare da mezza giornata, la voce di mia nonna aveva rotto quello strano e instabile equilibrio.

Questa ti piacerà, mi aveva urlato da lontano mentre sventolava una gonna a pois verde e gialla. Avevo fatto finta di non sentire la sua voce, l’avevo scacciata come una mosca fastidiosa che si poggia sulla spalla. Niente per me esisteva se non l’imbarazzo scoppiettante tra me e quel ragazzo che si ripuliva le scarpe macchiate dalle mie.

Sara, vuoi per caso provarla. Adesso non potevo fare finta, parlava proprio con me e solo con me.

Così mi ero voltata e avevo spezzato il filo che si stava iniziando a costruire tra di noi.

Ero ritornata indietro verso di lei e avevo preso in mano la gonna, nemmeno mi piaceva, troppo colorata e infantile. Provala, provala, mi incoraggiava anche Cugino Lucio. Ti starebbe bene sul tuo bel corpicino.

Il mio corpicino, piccolo, innocuo, da bambina. Quello che Marco non avrebbe mai considerato. Io volevo essere bella, grande, desiderabile. Ma anche nipote, figlia, quella che dorme con la nonna, che mangia con la nonna, che tiene la mano della nonna se c’è troppa folla, che vuole farsi regalare una maglietta o un paio di pantaloni alla bancarella. E allora avevo provato la gonna, dentro il camioncino-camerino del cugino Lucio, e appena uscita avevo cercato tra i fantasmi svolazzanti i riccioli neri di Marco, che erano sempre più lontani.

Io volteggiavo con indosso la gonna che la nonna voleva comprassi, lui si allontanava silenzioso senza voltarsi. Tra le bancarelle, tra la folla che si accalcava sempre più furibonda, io avevo perso Marco il primo giorno in cui lo avevo trovato.

Ero ritornata a casa con il mio sacchetto con la gonna dentro, che mi ero decisa a comprare per fare contenta la nonna, almeno lei era felice. Mi aveva chiesto più volte cosa avessi, se stessi male, se avessi le mie cose, così le chiamava. Io avevo detto di no, è solo che sta finendo già la festa e fra qualche giorno devo tornare a casa, stasera ci sono i fuochi d’artificio e domani le bancarelle vanno via. Lei mi aveva stretto la mano ancora più forte e mi aveva detto che tutte le cose belle durano come la vita di una farfalla e se resistono ancora di più allora non sono così tanto belle. Le avevo sorriso.

Quella sera ci eravamo sedute in balcone a guardare i fuochi d’artificio. Lei aveva preparato la torta alla ricotta e cioccolato, io avevo sistemato le sedie a sdraio con le giacche. La sera faceva sempre freddo, anche a giugno. Avevamo aspettato fino a mezzanotte il rombo del primo tuono che segnava l’inizio dello spettacolo. Quando era arrivato nonna mi aveva chiamato a voce alta, quasi mi stavo per addormentare.

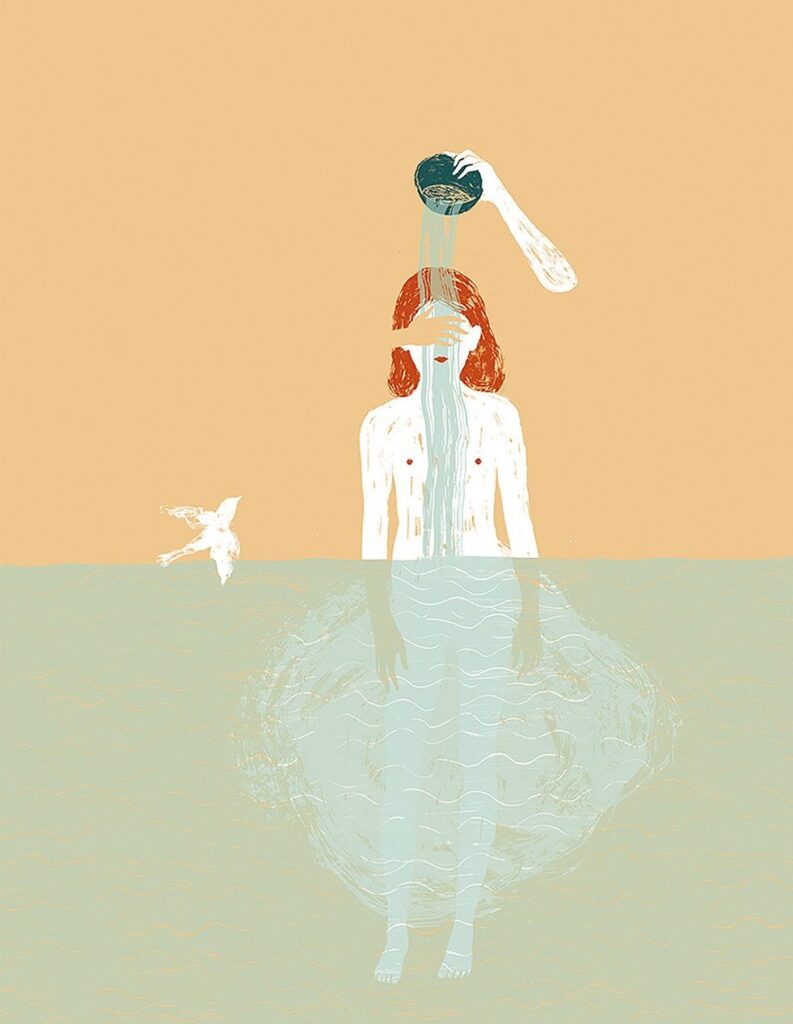

Dopo il primo colpo nel cielo, invisibile, seguivano scintille sgargianti e riccioli luminosi. Sembravano quelli di Marco, ma più belli, meno veri. Erano lontani e stupendi, ma finivano subito.

Io ammiravo immobile, senza fiatare. Un ultimo bagliore ed era tutto finito. Era scoppiato un applauso da qualche balcone lontano, avevano messo una canzone di Sting e avevano iniziato a cantare. La festa era finita e loro festeggiavano ancora. Per qualche minuto non avevo pensato a Marco, a quella mattina, all’odore di pino silvestre, alle scarpe sporche e ai suoi occhi sui miei. Avevo stretto la mano di mia nonna, e mi ero chiesta se veramente le cose belle per essere belle, veramente belle, devono durare come un bagliore nel cielo, che aspetti da un anno e che rimane davanti a te per così poco tempo. Mi ero chiesta se è così difficile scegliere tra due cose belle, come stare con qualcuno che ami e voler lasciare andare la mano e cambiare direzione, da soli. Ma erano domande troppo difficili e quel giorno non volevo rispondere.