Il cuore del rifugiato ha sei stanze.

Nella prima c’è la valigia intatta di tua madre.

Nella seconda, tuo padre che piange tra le mani.

La terza stanza è un ufficio di immigrazione, le tue gambe tagliate nella quarta,

nella quinta un utero – il tuo?

La sesta si apre con i documenti giusti.

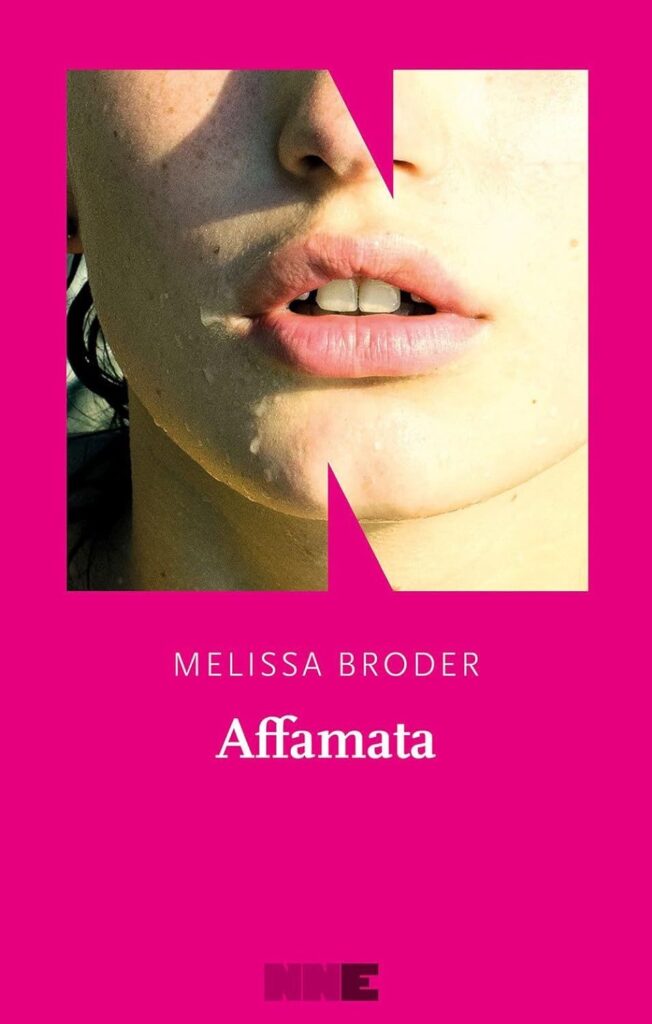

Versi, questi, che appartengono ad Assimilazione, poesia di Warsan Shire raccolta all’interno di Benedici la figlia cresciuta da una voce nella testa, pubblicata da Fandango con la traduzione accurata di Paola Splendore. Versi che racchiudono e custodiscono un passato di voci ingombranti. Voci di guerra, di morti e di salvati ma con l’anima sbriciolata, di donne infrante. Poi un presente che ha la voce esausta di esule, che non riesce mai davvero a liberarsi dalla gabbia dei nomi. Profugo, migrante, rifugiato. Ed infine un futuro di estraneità, perché già corrotto dalla memoria. E da documenti impotenti.

Warsan Shire nasce nel 1988 a Nairobi, in Kenya, da genitori somali e conosce fin da subito il significato della parola esilio. Il padre, infatti, giornalista politico, è costretto a lasciare la Somalia in seguito alla denuncia sulla corruzione del governo. Nairobi prima, Londra poi. Ovunque estranei. Sullo sfondo invece riecheggia l’appartenenza ad una Somalia che negli anni Novanta è annientata da una sanguinosa guerra civile.

Nel 1991, infatti, in seguito ad una feroce repressione, le milizie di ribelli rovesciano il regime militare e destituiscono il presidente Siad Barre, dando inizio così ad una cruenta lotta tra clan per il potere. Nello stesso anno, lo stato del Somaliland proclama l’indipendenza. Nemmeno cinque mesi dopo le vittime sono già 30 mila solo nell’area di Mogadiscio, i profughi un milione.

La famiglia Shire emigra così definitivamente in Inghilterra, dove si trova a fare i conti ancora una volta con una condizione umana ingombrante, quella di rifugiato, che è salvo sulla carta ma che nella vita reale è destinato ad un profondo senso di emarginazione e non appartenenza. Vivrà, Warsan, in seguito alla separazione dei suoi genitori, in una comunità di donne come lei divise a metà. Corpi che evocano con forza un passato che non è mai davvero passato, e che arrancano in un quotidiano in cui la parola casa ha forma mutevole. Mai la stessa, mai tua per davvero. È la vita sospesa di chi scappa per cercare salvezza, e si ritrova davanti ad un’identità dislocata, smarrita, che non trova parametri di aggancio nel qui e ora, ma solo in ciò che è stato, e in quell’alienazione che è comunione e condanna d’insieme.

Non abbiamo mai disfatto le valigie, sognavamo nella lingua sbagliata, incapaci di rimuovere il rifugiato dal cuore, incapaci di dormire per una notte intera.

Un’etichetta, quella del rifugiato, che si spera sempre riesca a combaciare in primo luogo con quella di essere umano, anche se “la notte mentre si dorme – si teme – possa essere cambiata la classificazione”.

Warsan Shire, ribattezzata voce di una generazione, è ora esponente letterario di Black British Poets, un movimento di artisti provenienti da nazioni e contesti diversi che utilizzano la poesia come strumento di ritorno alle proprie radici e alla propria lingua madre. Nel 2012 riceve il premio Brunel’s International African Poetry, e un anno dopo ottiene il ruolo di primo Young People’s Poet Laureate of London. Il suo primo libro di poesie Teaching My Mother How To Give Birth (Insegnando A Mia Madre Come Partorire), pubblicato del 2011, colpisce l’interesse di Beyoncé, che le chiederà in seguito di lavorare ad alcune poesie poi inserite all’interno del progetto Lemonade, nel 2016.

“Quando incontro quelli come me riconosco il desiderio, la perdita, il ricordo della cenere sui volti.”

Così Warsan Shire incide sulla carta ciò che lei stessa riconosce di sé sul volto di chi le sta attorno. E lo fa ogni giorno, come una preghiera, atto di catarsi e ribellione, unico mezzo per riuscire a bilanciare i due pesi distinti ma ugualmente faticosi del prima e del dopo. Il suo è un atto tanto intimo quanto politico, potere del singolo che diventa potere collettivo, che dà voce alle minoranze e al senso di estraneazione che le accompagna per tutta la vita, sotto il nostro sguardo miope e minimizzante.

“Mi chiedono –come sei arrivata fin qui? Non me lo vedi sul corpo? Il deserto libico rosso di corpi dei migranti, il golfo di Aden gonfio, la città di Roma senza giubbotto. Spero che il viaggio sia stato più di tutte quelle miglia, perché i miei figli sono tutti nell’acqua. Credevo che il mare fosse più sicuro della terra. Vorrei fare l’amore ma i capelli mi puzzano di guerra e di tanto fuggire.”

Scrive di confini, Warsan, di quelli geografici e di quelli immaginari, quelli del corpo e quelli della memoria, che traboccano di uomini disperati, di pelli ferite dal sole del deserto e dall’indifferenza di noi tutti, dei resti dei figli e di madri che non trovano riposo.

La voce di Shire appartiene al coro unanime di coloro che ogni giorno si chiedono quando è il tempo di ritornare, i cui corpi bruciano per la vergogna di non appartenere. Peccato della memoria e assenza della memoria che si scontrano. Un sempre fuggire che è, però, un fuggire circolare all’ombra di un cerchio che non si chiude. E allora il rifugiato attende. E nel farlo, quel tempo di attesa diventa la prima cosa familiare nella sua nuova vita, scandendone i giorni e poi gli anni, in un luogo in cui non è mai davvero il benvenuto. Dove, però, le file infinite agli sportelli, i funzionari dell’immigrazione, gli sguardi inquisitori per strada, il freddo che ha fissa dimora nelle ossa e la lontananza da tutto ciò che è conosciuto, sono comunque l’unica alternativa al proprio Paese che brucia, alla propria casa che è diventata la canna di un fucile.

“Nessuno lascia casa a meno che la casa non sia la bocca di uno squalo.

Fuggi verso il confine solo quando vedi che tutta la città è in fuga. Il

ragazzo con cui andavi a scuola, che ti stordiva di baci dietro la vecchia

fabbrica di lattine, ora impugna una pistola più grande di lui. Lasci casa

solo quando è la casa a scacciarti.

Nessuno lascerebbe casa a meno che non sia la casa a buttarlo fuori. Non

avevi mai pensato di farlo, e quando l’hai fatto, hai mormorato l’inno

nazionale a mezza bocca, hai aspettato fino al bagno dell’aeroporto per

strappare il passaporto e ingoiarlo, a ogni triste boccone ti era chiaro che

non saresti più tornata.

Nessuno mette i figli su una barca, a meno che l’acqua non sia più sicura

della terra. Nessuno sceglie giorni e notti nel ventre di un camion a meno

che le miglia percorse non valgano un po’ più del viaggio.

Nessuno sceglierebbe di strisciare sotto i reticolati,

farsi pestare finché l’ombra non ti abbandona, stuprata, buttata fuori dalla

barca perché sei più scura, annegata, venduta, affamata, sparata alla

frontiera

come una bestia malata, compatita. Nessuno sceglierebbe un campo

profughi per passarci un anno o due o dieci, spogliata e perquisita, trovando

dappertutto una prigione. E se mai sopravvivi, salutata dall’altra parte –

Andatevene a casa Negri, sporchi rifugiati, succhiate il latte del nostro

paese, neri con le mani tese, e odori sconosciuti, selvaggi, guardate come

hanno ridotto il loro paese, cosa faranno al nostro?

Gli insulti sono più facili da ingoiare che trovare il corpo di tuo figlio tra le

macerie.

Voglio tornare a casa, ma la mia casa è la bocca di uno squalo.

Nessuno lascerebbe casa se non fosse la casa a spingerti

verso il mare. Nessuno lascerebbe casa se non quando la casa è una voce

all’orecchio che dice – vattene, corri, subito. Non so più cosa sono.

Casa, Warsan Shire