L’esistenza della varianza di genere è ampiamente documentata sia storicamente che cross-culturalmente. Gli esseri umani hanno abbracciato più di due identità di genere in diversi tempi, luoghi e culture: ne sono un esempio gli Hijra in India, i Kathoey in Thailandia e i Quariwarmi in Perù.

Le identità di genere non binarie non sono di fatto nuove, ma hanno piuttosto una lunga storia.

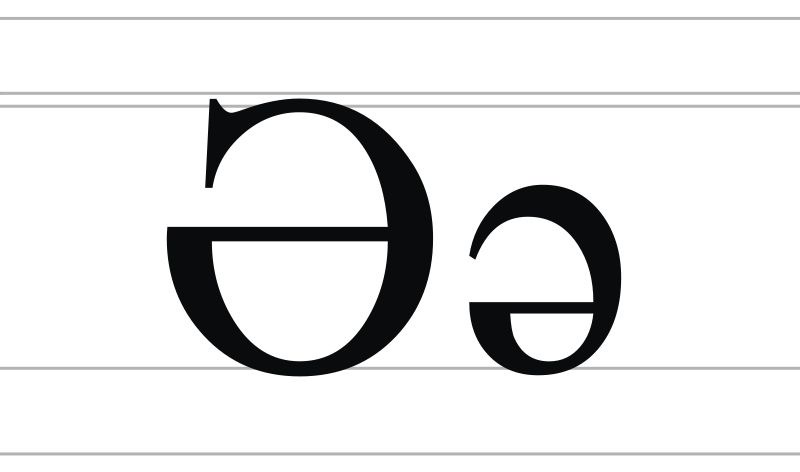

Oggi, il termine gender non conforming o non binary è utilizzato per indicare le persone che non si riconoscono completamente né nel genere femminile né in quello maschile, possiedono un’identità di genere molto spesso fluida che può assumere diverse declinazioni: ci possono essere individui la cui identità di genere cade al di fuori del maschile e femminile (genderqueer), individui che possono sperimentare il sentirsi uomo o donna in momenti diversi (genderfluid), individui che non sperimentano o rifiutano di avere un’identità di genere (agender).

Nonostante ciò, il riconoscimento sociale per queste identità, ad oggi in Italia, è inesistente.

Inesistente perché sono ancora due le caselline su cui siamo chiamati a mettere una X per indicare la nostra identità di genere: maschio o femmina.

Nella grammatica della lingua che parliamo sono ancora due i generi presenti: maschile e femminile.

Sono ancora due i cartelli che troviamo sulle porte dei bagni pubblici: maschio o femmina.

Sono ancora due i reparti in cui si dividono i negozi di abbigliamento: maschio o femmina.

Risultato di una società profondamente radicata nel binarismo di genere.

A prima vista tutto ciò potrebbe sembrare qualcosa di astratto, di poco conto. In fondo, non è la fine del mondo se non esiste il genderless nei negozi di abbigliamento o nei bagni pubblici.

Se non fosse che questa è solo la punta dell’iceberg di una serie di problematiche che ledono l’identità stessa delle persone non binarie.

L’impossibilità di scegliere un genere terzo o altro ha delle ricadute importanti, non solo da un punto di vista puramente esistenziale – perché di fatto a livello legale il non rientrare in una di quelle due caselline decreta la tua non esistenza – ma, come conseguenza, anche per chi desidera accedere ad un percorso di transizione.

Innanzitutto, la macchina burocratica e legale fa sì che l’accesso al percorso di cure e di transizione richieda delle tempistiche piuttosto lunghe, si va da 1 a 3 anni circa.

Ma il termine stesso ”transizione” ha portato – e porta tutt’oggi – con sé una visione binaria, in quanto presuppone l’idea che ci sia il passaggio esclusivo da un genere ad un altro. Si parte dall’essere maschio e si arriva all’essere femmina, o viceversa. Tutto quello che può esserci nel mezzo, non è contemplato.

Questo lo si può notare anche dall’utilizzo esteso di espressioni quali FtM o MtF, anziché le più corrette AMAB (Assignate Male at Bith) o AFAB (Assignate Female at Birth), nel riferirsi alle persone che intraprendono un percorso di transizione e di cui non si conoscono le ragioni più intrinseche e profonde.

La mancanza di formazione delle figure sanitarie spesso è la prima barriera che le persone non binarie incontrano nei contesti di cura. Sperimentano un senso di invisibilità ed incomprensione, legato alla scarsa familiarità con l’identità non binaria, in aggiunta ad interazioni negative, caratterizzate da misgendering e rifiuto.

Urge sfatare l’idea che le persone non binarie non abbiano bisogno di affermare medicalmente la propria identità di genere. Al contrario, poiché le loro identità possono essere costantemente mutevoli, in continua evoluzione, così anche i loro approcci alla transizione possono essere vissuti come una cosa in corso con nessun traguardo. Alcuni studi, infatti, hanno dimostrato l’esigenza di richiedere ormoni a basso dosaggio o un loro uso temporaneo per allineare il proprio corpo con la propria identità , desiderando ad esempio di rimuovere i marcatori evidenti di mascolinità o femminilità oppure di combinarli, per ottenere peli sul viso o sul corpo e un registro vocale neutro.

Il percorso di transizione, con cui si accede alle terapie ormonali e agli interventi chirurgici, è ad oggi guidato da alcuni protocolli ancora fortemente basati su un modello diagnostico.

Ad esempio, nelle linee guida del protocollo ONIG (Osservatorio Nazionale Identità di Genere) – il più utilizzato nelle strutture Italiane – la valutazione psicologica e la conseguente diagnosi di “Disforia di Genere” sono considerati presupposti imprescindibili per l’accesso al percorso.

Nell’ultima versione del manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-5), la diagnosi di “Disforia di genere” si concentra su qualsiasi angoscia e disagio che accompagna l’essere Transgender o Gender Variant, piuttosto che sulla stessa identità di genere.

Mentre nell’ultima versione della Classificazione Internazionale delle malattie mentali (ICD-11), si parla di “Incongruenza di genere” e si concentra sull’identità vissuta dalla persona e su qualsiasi esigenza di trattamento di affermazione del genere che potrebbe derivare da tale identità.

E nelle attività valutative si sta cercando di implementare sempre più l’utilizzo di quest’ultimo.

Tuttavia, nelle esperienze delle persone non binarie non necessariamente è presente tale angoscia interna. E laddove presente, non sempre è necessariamente il risultato di una patologia individuale, ma anche l’esito della discriminazione sociale e del minority stress, che possono avere un effetto dannoso sulla qualità di vita e sul benessere psicosociale delle persone non binarie.

Eppure, per essere considerati idonei a ricevere i servizi richiesti, ci si trova costretti a dimostrare una condizione di sofferenza che non necessariamente si ha. Di conseguenza, molte persone sono pronte a dire ciò che ci si aspetta da loro, ad abbracciare e perpetuare la narrazione dell’angoscia, laddove la propria identità trova terreno fertile e può mettere radici solo nella diagnosi, come risultato di un contesto profondamente radicato nel binarismo di genere.

L’utilizzo di questo modello diagnostico è stato perciò ampiamente criticato, in quanto assume una forma paternalistica e di gatekeeping che limita l’accesso alle cure.

Infatti, proprio per cercare di depatologizzare la condizione di chi decide di intraprendere un percorso di transizione, la World Professional Association for Transgender Health (WPATH) ha introdotto una novità nell’ultima versione degli Standard Of Care (Soc 8), uscita pochi mesi fa. Ovvero, ha indicato come documentazione sufficiente ad avviare la procedura di transizione – sia per adulti che per adolescenti – la lettera di un solo membro dell’équipe multidisciplinare, nelle regioni/paesi dove non sia richiesta una diagnosi per avere accesso all’assistenza sanitaria.

Questo si avvicina molto al Modello del Consenso Informato, di recente introduzione negli Stati Uniti, che mette in primo piano l’autonomia e la capacità decisionale della persona. Ciò che viene valutato non è il disagio che la persona potrebbe possedere rispetto alla propria identità, ma la capacità cognitiva di intraprendere una decisione ”informata” in merito all’assistenza sanitaria richiesta. Non avvalendosi di una diagnosi psichiatrica, la possibilità di intraprendere un percorso psicologico è considerata un’opzione, ma non un prerequisito per accedere alle cure, e i professionisti della salute mentale non ricoprono più un ruolo da gatekeeper, ma quello di fornire informazioni e di ottenere il consenso informato dalla persona.

Purtroppo, in Italia siamo ancora lontani da tutto ciò, ma anche solo avere consapevolezza di questo ed iniziare ad innescare delle riflessioni in merito potrebbe essere un punto di partenza.

Una risposta